La pubblicità e le donne

La pubblicità dei prodotti alimentari presenta alcuni risvolti particolarmente interessanti, anche dal punto di vista fotografico; si è accennato, ad esempio, al rapporto pubblicità /rappresentazione della donna, e alle pubblicità rivolte ai bambini.Tenteremo di affrontare oggi, sempre in maniera estremamente sintetica, il primo aspetto, non prima però di qualche altro elemento sul meccanismo pubblicitario.Â

La pubblicità dei prodotti alimentari presenta alcuni risvolti particolarmente interessanti, anche dal punto di vista fotografico; si è accennato, ad esempio, al rapporto pubblicità /rappresentazione della donna, e alle pubblicità rivolte ai bambini.Tenteremo di affrontare oggi, sempre in maniera estremamente sintetica, il primo aspetto, non prima però di qualche altro elemento sul meccanismo pubblicitario.Â

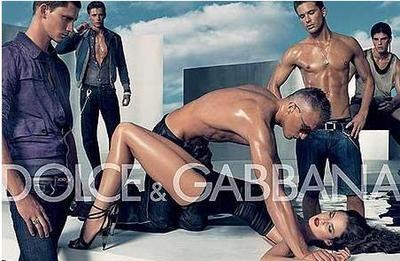

La pubblicità di D&G che mostra una donna bloccata ai polsi e stesa a terra da un uomo a torso nudo, con altri che assistono alla scena, è stata ritenuta “in manifesto contrasto con gli articoli 9 (violenza, volgarità , indecenza) e 10 (convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona) del codice di autodisciplina”.

Nel provvedimento si sottolinea anche che la donna “é rappresentata in modo svilente, quale mero oggetto della prevaricazione maschile”, ha “un’espressione alienata, uno sguardo assente”, non fa percepire “né intesa né complicità ” con uno dei tre e anzi “nell’ambiguità del suo atteggiamento, trasmette l’impossibilità di sottrarsi a ciò che accade, in quanto immobilizzata e sottomessa alla volontà di un uomo, nonché agli sguardi impassibili, ma in qualche modo partecipi e di attesa, degli altri due”.L’immagine, sostiene l’Autorità , “pur non riportando espliciti riferimenti alla violenza fisica” proprio per l’atteggiamento passivo e inerme, “evoca la rappresentazione di un sopruso o l’idea della sopraffazione nei confronti della donna stessa”.Â

Â

Di Cristina Calidoni, unâapprofondita analisi su âIl cibo e la pubblicitaâ italiana negli anni â70 e â80â, articolata in diverse sezioni: il sapore di una volta; la tavola imbandita; il prodotto protagonista; lâangelo del focolare; mangiar giocando; un cracker speciale; il messaggio moltiplicato; il linguaggio delle storie, e comunicazione pubblicitaria e società .    Â

Versione integrale su:

http://www2.unipr.it/~arte/Docenti/bianccibo/calidoni/Testo.htm

Â

Alex Badalic â con tutta probabilità uno pseudonimo â propone una serie di articoli su âLe cinque generazioni della pubblicità â su:    www.wmtools.com/news/advertising/le-cinque-generazioni-della-pubblicita-2Â

Eccone lâincipit:âLa tanto bistrattata pubblicità , con il passare degli anni e con lâevolversi dei mercati e delle tecniche di comunicazione, si è evoluta anchâessa, passando da semplice insieme ripetuto di annunci stampa o di affissioni, in cui dominava lâopera dei copywriter e di illustratori non ancora definiti âArt Directorâ, alla comunicazione multimediale, integrata, scientifica e mirata dei giorni nostri. In realtà , attualmente, parlando di advertising, si tende generalmente a trascurarne il lato più tecnico, legato al marketing, alle ricerche di mercato che servono a definire le strategie e ai copy-test, che permettono di verificare la giustezza dei messaggi, prediligendo la creatività , forse più dâeffetto, ma totalmente sterile al fine del raggiungimento degli obiettivi se non è, a priori, lâespressione di una strategia ben calibrata. E tali strategie si sono anchâesse mutate con lâevolversi delle tecniche distributive, dei media e delle tipologie di consumo. Ecco, in breve, la storia di tale sviluppoâStessa analisi, ma da una prospettiva diversa, questa di Roger Nimier, riproposta su âIl manifestoâ dellâ8 agosto 2007, dal titolo âLa febbre della pubblicità â:âScritto nel 1954, smarrito e ritrovato dopo la sua morte, il testo di Nimier, qui tradotto per la prima volta, illustra e analizza le dinamiche della pubblicità , che definiva «il romanzo più storico tra quelli del XX secolo», dando prova di quello humour che lo rese celebre. Dal «Corso di filosofia» di Compte la chiave per penetrare le diverse ere dei piccoli annunci: prima venne l’epoca teologica delle parole feticcio, poi quella metafisica, infine quella scientificaâ.Â

La versione integrale dellâarticolo è consultabile su: http://panemetcircenses.blog.fr/2007/08/09/title~2781256Le donne e la pubblicità , dunque: ââ¦oltre le gambe câè di piùâ, cantava ancheggiando qualche tempo fa âJo Squilloâ, una a cui non mancava di certo il gusto del paradosso; ma poiché il jingle era senza dubbio efficace, eccolo diventare il titolo della tesi di una studentessa di Lettere e Filosofia, Michelle Conte, che nella premessa si pone una serie di domande: â(â¦)perché si usa la donna in pubblicità ? Cosa rende questo espediente così funzionale allâobbiettivo perseguito dai pubblicitari e dalle aziende? Nel testo che segue sono riportati tre punti fondamentali identificati da Gianluigi Falabrino, relatore di questa tesi:1- per una ragione di psicologia istintiva, dato che vendere vuol dire convincere e persuadere, la pubblicità cerca di sedurre gli uomini con la grazie e la bellezza femminili e sedurre le donne puntando sullâidentificazione; 2- per una ragione antropologica, come già intuito da Levi-Strauss, la donna è stata la prima moneta di scambio tra gli uomini. Ida Magli afferma a tal proposito che, se la donna è moneta, è anche comunicazione; 3- è lâ âEffetto specchioâ. Chiara Simonigh, identificando la pubblicità come forma dâarte, le conferisce la valenza di specchio dellâimmagine e di veicolo di convincimento e identificazione per il destinatario del messaggio pubblicitarioâ.Più in generale, in una comunicazione universalmente valutata come stereotipata, è bene comunque distinguere i diversi ruoli della donna, nel senso che, come è uso dire negli ambienti professionali, âLa pubblicità è tre volte donna; si rivolge alla donna in quanto responsabile degli acquisti della famiglia, è abitata da un’infinità di personaggi femminili, ed ha una forte componente emotivaâ.E sempre per restare nellâambiente pubblicitario, ecco unâaltra regoletta (abbastanza inapplicata, a giudicare dalla quasi totalità dei cartelloni pubblicitari): Â

âSex sells, but it has to be approached with a distinctly female point of viewâÂ

Da queste brevissime note si comprende quanto vasto sia il terreno di discussione, dal quale mi limiterò a segnalarvi una relazione di Giuliana Grando su Lâimmagine del corpo e la rappresentazione del femminile, consultabile integralmente su:

www.risorsedonne.it/Upload/attivitaservizi/00000101/RelazioneGrando.doc

â(â¦) Negli ultimi decenni si è passati da un discorso che faceva capo ad istanze normative rigide - rappresentate dalla famiglia, dalle istituzioni, dalla religione - allâerosione progressiva di queste istanze. Ciò che costatiamo ora è che lâimago paterna è stata sostituita da unâetica del consumo che è contrassegnata dalla voracità con cui vengono cercati gli oggetti di godimento. Questa sostituzione sembra portare alla cancellazione delle differenze di genere e delle differenze generazionali alla ricerca di un unicum universale che si chiama oggetti da godere. Allo stesso modo, le donne vengono iscritte nello spettacolo mediatico, come tutti gli altri oggetti del mercato, in una metonimia, in una equivalenza senza particolarità , che recide tutti i legami del soggetto femminile con il suo Altro culturale e di genere.La caduta del simbolico lascia lâoggetto senza veli, senza enigma, senza mistero, senza il valore della metafora e trascina con sé effetti devastanti che potenziano il potere di acquisto dellâimmagine (â¦)âÂ

Infine, delle immagini non a caso di donne, Marta Marsili e Marisa Ameli, che sul sito www.womenews.net/spip3/spip.php?article832 pubblicano una selezione di foto di cartelloni pubblicitari, âDonne in pubblicità â, presentate così:

âLa donna oggetto e la candida madre: immagini volgari e banalizzanti formato gigante invadono il nostro spazio visivo quotidiano e contribuiscono al mantenimento di stereotipi femminili pronti allâuso. Difficile evitarle, a meno di non camminare con lo sguardo rivolto a terra… e ancora. Un contributo in immagini per dare seguito alle denunce presentate su questo sitoâ.

Attilio Lauria

-

Posted by admin on Ottobre 7th, 2007 filed in Spunti e Spuntini |